"Luz, Câmera, Ego"

A raiva como personagem e a Consciência como palco do real. Ensaio da Fronteira Interior.

Raiva. Muita raiva.

Ela esteve comigo durante boa parte da vida. Presente como uma companheira incômoda, constante, às vezes discreta, outras vezes avassaladora. Quando digo “esteve”, não é porque desapareceu — a raiva não some, não se dissolve com o tempo como um sonho esquecido. Ela apenas mudou de forma, de frequência, de intensidade. Hoje, aparece menos, e quando aparece, já não me domina como antes. Mas ainda vem. Vem quando vejo uma injustiça acontecer diante de mim, comigo ou com alguém que amo. E aqui já surge uma questão: o que é injustiça? Quem define? O que parece injusto para mim pode não parecer para você. Mas deixemos essa pergunta para nos ocuparmos depois. Hoje, o convite é olhar para a raiva.

A raiva é visceral. É carne, é instinto, é um fogo que sobe das entranhas. Em mim, ela sempre se manifestou no plexo solar — aquela região logo acima do umbigo. Uma contração quente, súbita, que toma conta como uma faísca que encontra gasolina. E então, por um instante, tudo desaparece: razão, clareza, discernimento, um véu se fechando sobre a razão, abafando a luz. Uma tempestade interna. E, durante muitos anos, a minha resposta a essa tempestade era imediata. Relâmpago e trovão vinham juntos. Nada de pausa, nada de espaço.

Mas a prática — e aqui falo de meditação, de silêncio, de honestidade no olhar para dentro — trouxe um presente inesperado:

Pode parecer pouco. Mas são dois segundos entre o estímulo e a reação. Dois segundos em que posso respirar e, com sorte, me lembrar de quem sou. Não do “eu” que se sente atacado ou ofendido. Mas do “eu” que observa. Que testemunha. Que pode tomar um outro caminho. Às vezes, confesso, não dá tempo. A velha engrenagem ainda vence. Mas, cada vez mais, esse intervalo tem sido suficiente. E isso tem mudado tudo.

Esse intervalo é como um milagre. Um não-tempo. Uma brecha entre mundos. Uma bifurcação que surge de repente no meio de um caminho estreito e tortuoso. E agora, seguir o impulso cego ou abrir espaço para algo novo?

Pense comigo: se você estivesse tomado pela raiva agora, neste exato instante, não estaria lendo este texto. A raiva não lê. A raiva grita, aperta os punhos, tensiona os músculos. Seria como tentar ler um livro durante um terremoto. Ler exige presença, exige silêncio interior. O mesmo vale para a euforia. Emoções extremas não combinam com contemplação. Neste instante, você está aqui, comigo, num espaço de pausa. E isso diz muito sobre o que quero que você experimente.

Se eu estivesse tomado pela raiva enquanto escrevo, você sentiria. As palavras viriam carregadas de tensão, com uma energia de ataque ou defesa. Seria um texto sobre mim, para mim. Um grito disfarçado de parágrafo. Mas não é isso que quero oferecer. O que me interessa aqui é compartilhar essa descoberta: toda emoção, do medo à alegria, da raiva ao êxtase, fala sobre nós mesmos. Sempre.

A raiva diz: “Eu quero, eu exijo, eu preciso.”

O medo diz: “Eu não posso, eu não sei, eu me escondo.”

A alegria diz: “Eu consegui, eu mereço, eu sou especial.”

O pano de fundo é o mesmo: eu, eu, eu.

É como viver dentro de uma sala de espelhos, onde tudo que vemos é nosso próprio reflexo. E quanto mais nos confundimos com essas imagens, mais nos afastamos do que realmente somos. Porque a grande ilusão é essa: acreditar que somos separados. Do outro. Do mundo. Da vida.

Mas se, mesmo por um instante, reconhecermos essa ilusão — se conseguirmos ver que não somos só os personagens da história — algo se abre.

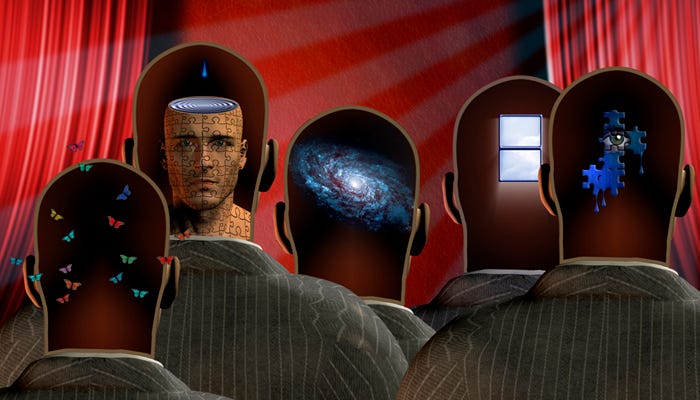

Imagine estar dentro de um cinema, completamente imerso no filme.

A sala escura, o som que nos envolve, a história que se desenrola diante dos nossos olhos. Quando estamos ali, imersos, tudo parece real. O coração acelera, o corpo reage, os olhos se enchem de lágrimas ou raiva. Esquecemos que é só um filme. Esquecemos da cadeira em que estamos sentados, do espaço ao nosso redor, até de quem somos. A tela nos hipnotiza. Entramos no drama, tomamos partido, nos identificamos com os heróis, odiamos os vilões (às vezes não…), sofremos com os conflitos. Mas tudo isso — absolutamente tudo — é apenas uma imagem projetada.

E mais: esquecemos que nós mesmos somos a luz do projetor. A energia silenciosa por trás de todas as formas. Esquecemos que o roteiro, o diretor, os personagens e até a plateia são expressões de uma única Consciência — a nossa. A separação é só parte do enredo. Uma ilusão criada para que o jogo da experiência aconteça.

Nesse filme, a raiva é um dos personagens mais intensos. Quando ela entra em cena, rouba a atenção. Faz barulho, muda a trilha sonora, altera a luz. Mas continua sendo isso: uma atuação dentro de um enredo. Acreditar que somos a raiva é o mesmo que acreditar que somos o personagem do filme. Mas, e se por um breve momento lembramos que somos a tela onde tudo acontece? A vastidão silenciosa sobre a qual todas as cenas se desenrolam?

A tela não se abala com a história. A tela não se altera quando o personagem grita, chora ou ama. Ela permite tudo. Abriga tudo. Está sempre ali, imutável. E nós somos isso: essa tela silenciosa da Consciência sobre a qual se projetam os eventos da vida.

Quando esquecemos disso, o filme nos engole. Sofremos, resistimos, lutamos. Mas quando lembramos — mesmo que por um instante — de que somos a própria tela, algo se dissolve. A raiva perde seu peso. A identificação se desfaz. Surge um espaço. E nesse espaço, mora a liberdade.

Não se trata de sair do cinema. Nem de apagar o filme. Mas de assistir com Consciência, envolvidos na beleza e no drama, sim, mas sem perder de vista quem somos de verdade. Aquele que observa. Aquele que percebe. Aquele que É. O pano de fundo de todas as histórias.

A raiva, então, se torna apenas um papel. Um personagem que entra em cena com seu figurino intenso, faz sua parte, e depois sai. Ela não é quem somos. Não é o centro. É só uma expressão passageira no grande filme da vida. Quando acreditamos que somos a raiva, ela nos domina. Quando a vemos como o que é — uma imagem em movimento, sem substância própria — ela perde o poder de nos definir.

E isso, para mim, é libertador.

Não se trata de eliminar a raiva. Nem de negá-la ou controlá-la. Trata-se de dançar com ela de outro jeito. De reconhecer sua presença sem se entregar. De acolher sem se identificar. É um movimento sutil, delicado, e ao mesmo tempo profundamente transformador.

A raiva, quando não reprimida nem exaltada, pode nos mostrar onde ainda nos agarramos ao falso eu. Onde ainda queremos ter razão. Onde ainda nos sentimos separados.

Talvez essa seja sua função mais nobre: nos apontar para a ferida que ainda pede cuidado.

E, nesse cuidado, talvez a gente consiga, enfim, lembrar que nunca fomos só o personagem. Sempre fomos a tela silenciosa onde tudo acontece.

Tudo ao mesmo tempo. Sem separação.

"Sim, bem, essa é apenas sua opinião, cara."

- O Grande Lebowski

Gracias Cadu 🙏🏼